採訪撰文/郭庭瑋;責任編輯/陳冠華

「我一直都在做嚴謹教學,只是沒有用這個詞彙。」

這是珮馨老師在我們對談後的第一個驚訝發現。原本以為藝文課和嚴謹教學是兩條平行線,沒想到她的茶包裝專題、坪林實色計畫,每一個環節都暗藏著 SEAMS 的身影。

這個發現展開了我們的對話:嚴謹教學究竟是什麼?是不是只有學科領域才需要?還是其實他是一種更廣義的教學思維?在與珮馨老師的對話中,逐漸有了更加明確的答案。

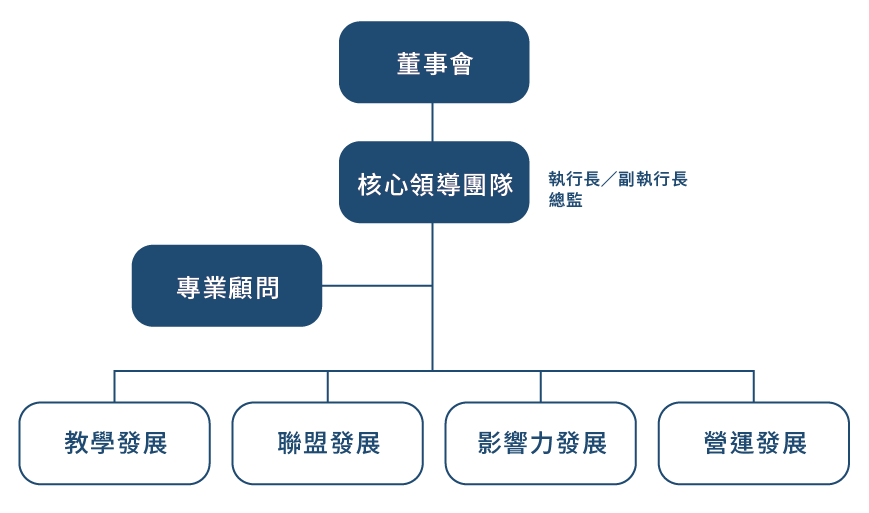

SEAMS 是嚴謹教學的思考架構,可以在一堂課中完整呈現,也可以跨越多堂課進行。在藝文領域,由於課程規劃更以「一個作品的創作」為週期來準備,因此 SEAMS 會以單元或專題的尺度,融入在每個教學步驟中。

課前準備:教案內化與撰寫

藝文領域的教案可以說是「以終為始」的終極形式——先確認最終作品的呈現,再回頭思考如何拆解成步驟、引導學生完成。也因此,老師的事先試做是必要的。「在製作過程中,我會注意那些自己也可能有點卡住的地方,就是重要的提示與學習點。」

這些卡住的地方,就類似學科中的迷思概念,可以幫助學生跨越困難點,掌握知識與技巧。

除此之外,在課堂上,珮馨老師也會拿出學長姐的作品作為示範,來讓學生了解有哪些基本元素需要做到。並透過歷年作品的比較,指出好作品的要素。以拍照而言,光線、取景、構圖,是基本分的基礎,但在這個框架內如何展現創意,正是藝術迸發的關鍵差異。

課間練習:引導思考與給回饋

藝文領域的引導思考是什麼呢?學科的架構精細,且多年的教材累積,好像已經有很明確的「哪裡要畫重點」、「哪些容易錯」。但藝文領域的發揮空間寬廣,尤其KIST學校中,藝文領域時常與PBL掛鉤,教學的範疇甚至會跨出課本與課程內容,該如何設定議題、引導思考?

「老師要清楚知道『希望學生學習的目標』,並帶著這個眼光,來評估學生的作品。」珮馨老師說。藝術創作與個人經驗、認知高度相關,正因為作品的形式千變萬化,更需要明確的學習目標作為錨點。

珮馨老師會使用學生的作品來進行關鍵討論——當學生交出作品、說出自己看到的內容時,老師就能從中判斷學生是否掌握了核心概念。「從學生說出來的內容,就可以定調他們學到了什麼。」這不是老師單向灌輸標準答案,而是讓學生在觀察、比較、表達的過程中,逐步建構對美學原則或設計概念的理解。

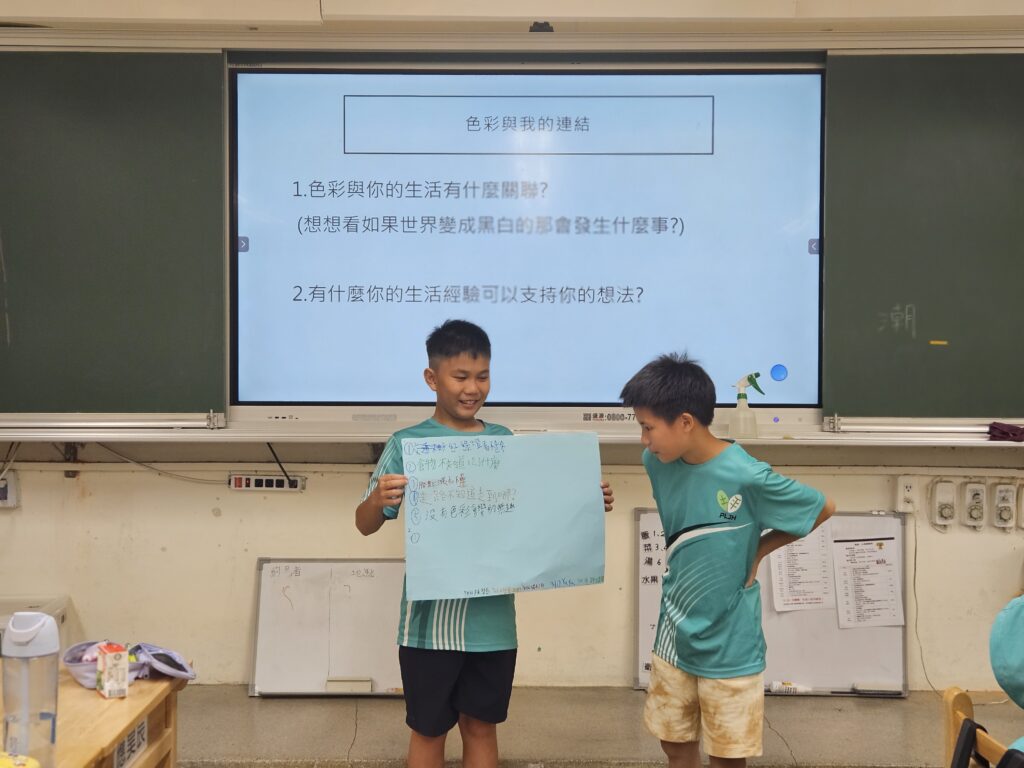

此外,驅動問題在藝文領域也很關鍵。個人經驗會隨著日常節奏的推進而逐漸淡去,因此更需要透過提問引導學生提取經驗,建構轉化經驗的能力。以坪林實色為例,「色彩與生活有什麼關聯?」「如果世界只有黑白會發生什麼事?」「色彩如何影響我們的心理?」,這些問題讓學生在生活經驗中尋找連結,最終內化為自己的理解。

這就是藝文領域的引導思辨——目標明確,但討論開放;標準清晰,但表現多元。

課間對焦:策略性察看與策略性重教

「腳步自然而然的就會走到比較多問題的同學那裡去。」講到這題,珮馨老師就忍不住笑。藝文領域要完成的作品通常步驟複雜,在執行精確度、細緻程度上,國中生還是有明顯的男女差異。此外,如果作品是要離開教室進行,策略性察看其實是不容易的。

即便如此,藝文領域還是可以找到檢核的節奏——室內創作課中,在指令發布後,珮馨老師會先下場巡視,此時學生們會有各式各樣對於指令的問題,如果問題太多,表示需要向全體重新說明一遍;室外課則善用google classroom,透過線上的作品繳交,老師在帶領全班回到教室後,立刻就可以檢視學生的成果,提出建議,甚至邀請學生分享好作品讓大家觀摩。

打破「察看等於實體巡堂」的框架,在藝文領域,察看與重教更像是重新評估作品、師生對話的過程,透過彼此對作品的理解交流與討論,幫助學生建構對藝文領域的認識。線上檔案的堆疊也成為孩子個人的學習歷程。畢竟藝文領域的教學循環比較長,又沒有考試作為檢核,透過作品的回顧,能串連學生自己的學習與經驗,幫助他們沈澱與反思。

藝文領域 X 嚴謹教學,讓框架成為創意的基石

嚴謹教學不僅是課堂實踐的工具,更是「如何教學」的思考框架。將教學循環放大到以作品為週期,嚴謹教學可以輔助藝文領域更聚焦如何傳達概念、引導操作。

「如果老師很明確知道目標是什麼,創意度和方向性其實不太會有衝突。」珮馨老師這樣說。嚴謹教學提供的不是限制,而是在既有結構中,為學生創造展現創意與想像力的空間。就像攝影作品,光線、構圖是基本要求,但如何在框架內拍出獨特視角,正是藝術的魅力所在。

回到最初的那個問題:藝文領域需要嚴謹教學嗎?

答案或許不是「需要」或「不需要」這麼簡單。嚴謹教學從來不是一套僵化的步驟,而是一種思考方式——幫助我們更清楚地看見學生的學習、更有意識地設計教學、更有信心地說「學生真的學會了」。

當我們用這樣的眼光重新檢視教學,會發現原來不管教什麼科目,我們都在做同一件事:用心設計每個環節,陪伴學生走向理解與成長。嚴謹教學,提供的正是這條路上的共同語言。而這個共同語言,讓跨領域的對話變得可能,讓觀課議課有了討論的基礎,也讓老師在備課的每個環節,都能夠清晰地看見自己的設計與實踐。

當珮馨老師說「我一直都在做,只是沒有用這個詞彙」時,她重新認識了自己一直以來的教學實踐,也因此有了調整和精進的可能。這或許才是嚴謹教學最珍貴的意義:它不只是一套方法,更是一面鏡子,讓我們成為更有覺察力的教師。